HPVワクチンのキャッチアップ接種期間の延長措置について

キャッチアップ接種の期間は令和7年(2025年)3月31日まででしたが、令和6年の夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、以下の条件を満たす方のみ公費で接種を受けることができる期間が延長になります。

対象者

下記の全てに該当される方

・平成9年度から平成20年度生まれ(誕生日が1997年4月2日から2009年4月1日生まれ)の女性

・キャッチアップ接種期間中※(令和4年4月1日から令和7年3月31日のまで)にHPVワクチンを1回または2回接種をしていて、接種が完了していない方

※定期接種対象期間ではないのでご注意ください。

必ず厚生労働省のホームページやリーフレットを読み、また医師から説明を受けて、効果や接種後の副反応などについて十分に理解した上で接種を受けてください。

以下、厚生労働省のホームページに移動します。

実施期間

令和7年4月1日~令和8年3月31日

接種ワクチンと接種回数

接種ワクチンについて

2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル)、9価ワクチン(シルガード9)の3種類があります。

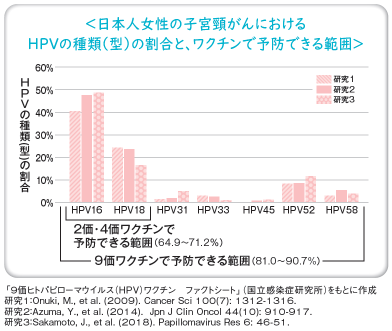

サーバリックスおよびガーダシルは、子宮頸がんを起こしやすい種類であるHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。

シルガード9は、HPV16型と18型に加え、31型、33型、45型、52型、58型の感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。

接種回数について

3回接種のスケジュールにおける接種不足回数分が公費接種の対象となります。

サーバリックスまたはガーダシルを1回または2回接種している場合

1回接種したことがある方は残り2回、2回接種したことがある方は残り1回、公費で接種を受けられます。

過去にHPVワクチンを受けた時から時間が経過している場合でも、接種を初回からやり直す必要はなく、残りの回数の接種(2、3回目または3回目)を行ってください。

原則として同じ種類のワクチンを接種することをお勧めしますが、医師と相談のうえ、途中からシルガード9に変更し、残りの接種を完了させることができます。この場合も定期接種の対象となります※。

なお、サーバリックスまたはガーダシルで接種を開始し、定期接種としてシルガード9で接種を完了させる場合は、シルガード9の接種方法にあわせ、1回目と2回目の間隔を1か月以上、2回目と3回目の間隔を3か月以上あけて接種します。

※異なる種類のワクチンを接種した場合の効果と安全性についてのデータは限られています。

接種スケジュール

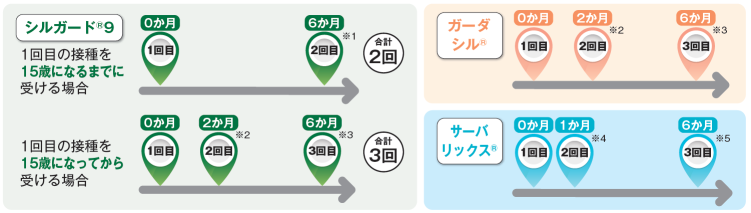

| 標準的な接種方法 | 左記の方法をとる事ができない場合の接種方法 | |

| 2価ワクチン(サーバリックス) | 1月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6月の間隔をおいて1回行う。 | 1月以上の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から5月以上、かつ2回目の注射から2月半以上の間隔をおいて1回行う。 |

| 4価ワクチン(ガーダシル) | 2月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6月の間隔をおいて1回行う。 | 1月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3月以上の間隔をおいて1回行う。 |

| 9価ワクチン(シルガード9) | 2月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6月の間隔をおいて1回行う。 | 1月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3月以上の間隔をおいて1回行う。 |

いずれも、1年以内に規定回数の接種を終えることが望ましいとされています。

※1: 1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。

※2・3: 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※2)、3回目は2回目から3か月以上(※3)あけます。

※4・5: 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の1か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※4)、3回目は1回目から5か月以上、2回目から2か月半以上(※5)あけます。

接種場所

必ず接種を受ける前に医療機関へ予約をしてください。

市内指定医療機関以外で接種をご希望の場合(事前の申請手続が必要です)

市内指定医療機関以外で接種をご希望の方は、接種を受ける前に子ども家庭課にて手続きが必要です。

申請の受付をしてから1週間から10日程度の時間がかかりますので、余裕をもってご申請ください。

申請方法等詳細は各ページをご確認ください。

持ち物

接種を受ける際の持ち物

- 親子(母子)健康手帳

- 医療保険証

- 予診票※

※予診票がお手元にある場合は、ご自宅で記入していただき医療機関へご持参ください。予診票がお手元にない場合は、市内指定医療機関に予診票が置いてありますのでそちらを使用して接種を受けてください。

接種を受けた方へ

HPVワクチンの接種を受けた後は、体調に変化がないか十分に注意してください。

詳しくは、「HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ(PDFファイル:1.3MB)」をご覧ください。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子ども家庭課 母子保健係

〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0210

ファックス:0561-63-2100

メールフォームによるお問い合わせ

- このページに関するアンケート

-

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

更新日:2025年04月25日