介護サービスの利用負担額

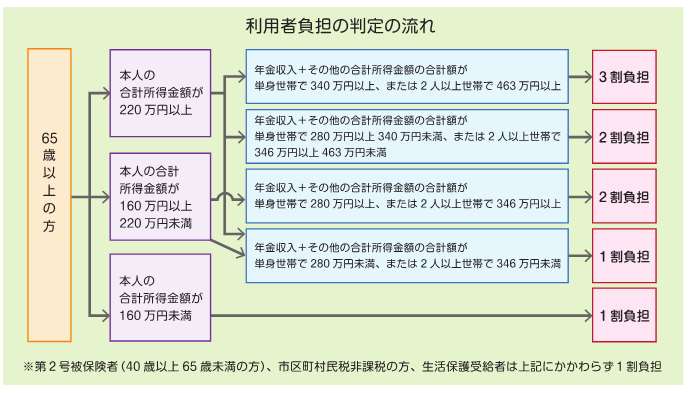

介護保険の負担割合

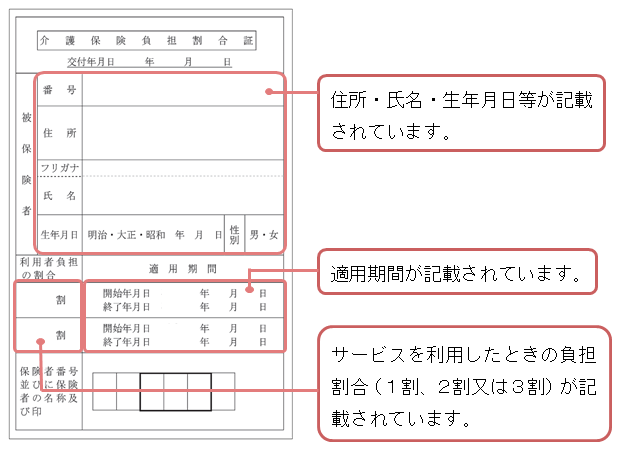

介護保険負担割合証が交付されます

- 要支援、要介護の認定を受けた人全員に、利用者負担の割合(1割、2割又は3割)を記載した「介護保険負担割合証」を交付します。

- 有効期間は、8月1日から翌年度の7月31日までです。(毎年度発行)

- 介護サービスを利用するときは、必ず介護保険被保険者証と介護保険負担割合証の2枚を一緒にして事業者または施設の窓口に提出してください。

参考:市民向け広報パンフレット(厚生労働省作成)

一定以上所得のある方の利用者負担の見直し(平成30年8月) (PDFファイル: 268.1KB)

1か月の支給限度額

ケアプラン(介護予防ケアプラン)に基づき介護サービス(介護予防サービス)を利用します。利用者は、利用したサービス費用の1割(65歳以上の一定以上所得者は2割又は3割)を負担します。

また、要介護状態区分ごとに決められているサービスの支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた分の全額が自己負担となります。

|

要介護状態 |

要支援1 |

要支援2 |

要介護1 |

要介護2 |

要介護3 |

要介護4 |

要介護5 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

1か月の支給限度額 |

50,320円 |

105,310円 |

167,650円 |

197,050円 |

270,480円 |

309,380円 |

362,170円 |

(注意)記載の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。

介護サービスの利用負担が高額になったとき

同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は、世帯合計額)が高額になった場合は、上限額を超えた分が高額介護サービス費として支給されます。

|

利用者負担段階区分 |

利用者負担上限額 |

|---|---|

|

年収1,160万円以上 |

世帯:140,100円 |

| 年収約770万円以上約1,160万円未満 |

世帯: 93,000円 |

| 年収約383万円以上約770万円未満 |

世帯: 44,400円 |

|

一般世帯(世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方) |

世帯: 44,400円 |

|

住民税世帯非課税

|

個人: 15,000円 |

|

住民税世帯非課税 上記以外 |

世帯: 24,600円 |

|

個人: 15,000円 |

次のいずれにも該当する人は、収入額の申請案内が郵送されますので、申請をしてください。

- 世帯内に課税所得が145万円以上の65歳以上の人がいる

- 世帯内に要介護(要支援)認定を受けている人がいる

なお、年金収入+その他の合計所得金額により、収入が一定額(1人383万円、2人以上520万円)以上となることが明らかである場合は申請は不要です。

高額介護サービス費を受けるには申請が必要です(収入額の申請とは異なります。)。初回該当者には申請書を送付しますので必ず申請をしてください。

(注意)支給限度額を超える利用者負担額、施設サービスでの居住費、食費、理美容などの日常生活費は、高額介護サービス費の支給の対象とはなりません。

参考:市民向け広報パンフレット(厚生労働省作成)

高額医療・高額介護合算制度

介護保険と医療保険を利用する場合にお支払いいただく利用者負担には、年単位で負担額の上限が設定されています。1年間に支払った負担額の合計が上限を超えたときは、超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。

詳しくはこちらのページをご覧くださいhttps://www.city.nagakute.lg.jp/soshiki/fukushibu/hokeniryoka/1/kokuho/kyuhu/2061.html

施設サービスを利用した場合の費用

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを利用する場合には、居住費(滞在費)と食費、理美容などの日常生活費は介護給付の対象とならず、全額、利用者の負担となります。居住費(滞在費)・食費の利用者負担額は、施設と利用者との間で契約により決められるため、施設によって金額が違いますが、水準となる額(1日あたりの基準費用額)が定められています。

|

居住費 |

食費 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ユニット型個室 |

ユニット型個室的多床室 |

従来型個室 |

多床室 |

|||||

|

老健・ 療養等 |

特養等 |

老健・ 療養等 |

特養等 | |||||

|

2,006円 |

1,668円 |

1,668円 |

1,171円 |

377円 |

855円 |

1,445円 |

||

特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する人で、所得や資産等が一定以下の方に対して、負担限度額を超えた居住費と食費の負担額が介護保険から支給されます。

特定入所者介護サービス費の利用には、負担限度額認定を受ける必要がありますので、市に申請してください。

|

利用者負担段階 |

居住費 | 食費 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

ユニット型個室 |

ユニット型個室的多床室 |

従来型個室 |

多床室 |

施設サービス | 短期入所サービス | |||

|

第1段階 |

世帯全員が住民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者 生活保護の受給者 |

820円 |

490円 |

490円 (320円) |

0円 |

300円 |

300円 | |

|

第2段階 |

世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が80万9千円以下の人 |

820円 |

490円 |

490円 (420円) |

370円 |

390円 |

600円 | |

|

第3段階1 |

世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が80万9千円超120万円以下の人 |

1,310円 |

1,310円 |

1,310円 (820円) |

370円 |

650円 |

1,000円 | |

|

第3段階2 |

世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が120万円超の人 | 1,310円 | 1,310円 |

1,310円 (820円) |

370円 | 1,360円 | 1,300円 | |

- 介護老人福祉施設とショートステイを利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額になります。

- 配偶者に住民税が課税されている場合には、負担軽減の対象外となります(世帯が同じかどうかは問いません) 。

- 預貯金等の金額を確認し、一定額を超える場合には、負担軽減の対象外となります。(利用者負担段階ごとに異なります。詳細は下記のとおり。)

・第1段階 :預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合

・第2段階 :預貯金などが単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合

・第3段階1:預貯金などが単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合

・第3段階2:預貯金などが単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合

- 第2・3段階の要件のうち、年金収入額について非課税年金(遺族年金・障害年金)を含めた年金収入額となります。

申請方法

介護保険負担限度額認定の申請のしかた (PDFファイル: 126.7KB)

介護保険負担限度額認定申請書 (PDFファイル: 105.1KB)

参考:市民向け広報パンフレット(厚生労働省作成)

食費・部屋代の負担軽減の見直し (PDFファイル: 750.2KB)

社会福祉法人等による軽減制度

社会福祉法人等は、都道府県知事・市町村長に申し出て、生計が困難な低所得の人の利用者負担軽減に取り組むこととされています。市町村が生計困難と認めた人について、利用者負担と食費・居住費等の原則4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)が軽減されます。

対象者

住民税非課税世帯であって、次の要件の全てを満たす人のうち、生計が困難な人として市長が認めた人及び生活保護受給者

- 年間収入が150万円以下(世帯員1人ごとに50万円を加算)

- 預貯金等が350万円以下(世帯員1人ごとに100万円を加算)

- 日常生活に供する資産以外に資産がない

- 親族等に扶養されていない

- 介護保険料を滞納していない

対象サービス

- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設サービス

- 通所介護、地域密着型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

- 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護

- 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、第1号訪問介護に相当する事業(自己負担割合が補足給付と同様のものに限る。)

- 小規模多機能型居宅介護、複合型サービス、介護予防小規模多機能型居宅介護

社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度に係る実施要綱 (PDFファイル: 103.4KB)

社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担軽減制度事業費補助金交付要綱 (PDFファイル: 93.4KB)

サービスの利用負担割合等を判定する所得

- 8月から12月までのサービス利用分は、前年中の所得

- 1月から7月までのサービス利用分は、前々年中の所得

により、負担割合等が決まります。

この記事に関するお問い合わせ先

- このページに関するアンケート

-

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

更新日:2025年08月01日