長久手市みんなでつくるまち条例

市民主体のまちづくりの実現に向け、市民、議会、市それぞれがどのような役割を果たし、どのようにまちづくりを進めていくのか、まちづくりの基本的なことを定めたものが、「長久手市みんなでつくるまち条例」です。

平成30年第1回市議会定例会にて可決され、平成30年7月1日から施行しました。

長久手市みんなでつくるまち条例 (PDFファイル: 133.9KB)

長久手市みんなでつくるまち条例解説書 (PDFファイル: 2.3MB)

(注意)条例の条文は、下このページの下部にあります。

みんなでつくるまち条例をつくる過程で生まれた、まち詩(うた)「さかそう ながくて じちのはな」の楽曲とPR動画も作成しましたので、ぜひご覧ください!

まち詩「さかそう ながくて じちのはな」

思わず口ずさみたくなる!?まち詩「さかそう ながくて じちのはな」が曲になりました!

まち詩「さかそう ながくて じちのはな」PR動画が完成しました!

みんなでつくるまち条例のアレコレ Q&A

みんなでつくるまち条例って何ですか?

みんな(市民、議会、市)で共有する新しいまちづくりのルールです。

簡単に言うと、どんなことが書かれているの?

長久手市のまちづくりの基本的な考え方、みんな(市民、議会、市)の役割分担、活動する上でのきまりなどが書かれています。

なぜ、今、この条例が必要なの?

2000年以降、地方自治体は、国や県の指示まちではなく、自分たちのまちのことは、自ら考え、決め、行動する時代になりました。このまちに暮らす市民のみなさんのニーズに基づいて、様々な取組を進めていくことになります。

市が行う取組は、市民のみなさんの暮らしに身近なことが多くあります。よって、暮らし当事者である市民のみなさんの気づき、アイデア、そして協働も必要です。今、市民参加や対話が重視されているのは、このことからです。

今後も、市民の主体的な活動を支え、後押しするために、市と議会が役割と責務を果たすことは言うまでもありませんが、みんなで協働してまちづくりを進めていくためのルール=条例が必要だと考えました。

今まで条例がなくても、まちづくりは進んでいたけど…?

確かに、この条例がなかった今までも、よりよい暮らしのために、市民、議会、市は、まちづくりに取り組んできました。しかし、将来的に訪れる少子高齢、人口減少時代には、これまでと同じように公共サービスや制度が提供できなくなると予想されるため、今からまちづくり(自治)のあり方を見つめなおし、みんなで協力してまちづくりに取り組んでいけるよう準備をしていかなくてはなりません。

そのため、これまでの経験をもとに、改めて大切なことを条例としてコトバで表現し、多くの人と共有していくことに大きな意義があると考えています。

条例というだけあって、守らないといけないの?

この条例は、市民のみなさんに○○しなさいと強制したり、何か行動を規制するものではありません。守らなかったからといって、罰則を科すものでもありません。

また、まちづくりの個別課題に対し、どうしたらよいかという具体的な方法論が書かれているものではありませんので、それらの課題を解決をするための、いわば心構えのようなものと言えます。

でも、それだと実効性がないのでは?

この条例は、長久手市のまちづくりの基本です。日々の、まちづくりの実践の積み重ねがあってはじめて、実効性があるものになるため、みんなで育てることが大切であると考えています。

そして、実践を重ねたり、時がたち、社会が変化したりしても、この条例がまちづくりに役立つものであるよう、定期的にチェックし、必要があれば、修正していきます。

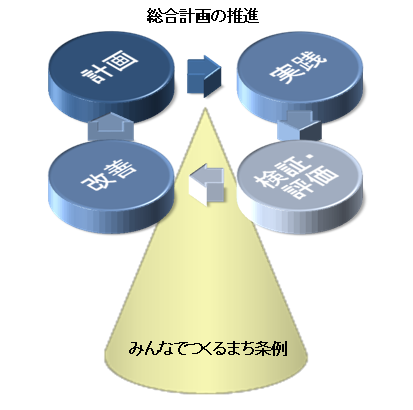

市民憲章、総合計画とはどう違うの?

市民憲章は、市民の行動規範を述べたもので、みんなでつくるまち条例の内容と重複する部分もありますが、この条例では、市民に一定の行為を求めるだけでなく、みんなでまちをつくるためのきまりを定めるものです。

総合計画は、10年間のまちづくりの指針となる、市の最上位計画で、市の将来像に向かって取り組むべきことを具体的に示しています。両者の関係性は、下のようなイメージです。

みんなでつくるまち条例は、まちづくりの「土台」のようなイメージです。その趣旨に沿って、総合計画の施策に取り組んでいきます。

市民の暮らしは、何か変わるの?

この条例ができたからといって、劇的に暮らしが変化する、ということではありません。

しかし、市長、職員にとっては、仕事の進め方を見直すことがあるかと思います。また、市民のみなさんにとっても、この条例の拠りどころにして、新たに行動し始める、今ある活動を発展させたりすることが考えられます。

たくさんの人が、この条例について理解し、共感して、自分のものとして受け入れていただき、一歩踏み出して行動していくことが大切であると考えています。

「市民」の定義って?

市民は長久手市に住む方だけでなく、長久手市で「働く人」「学ぶ人」「活動する人」も市民です。

みんなでつくるまち条例 条文

前文

わたしたちは、まちの現在と未来の姿に心から向き合い、夢と覚悟を持って自らの手でまちづくりをしていこうと決意し、その基本となる「長久手市みんなでつくるまち条例」を定めます。

長久手市は、秀吉と家康が戦った「小牧・長久手の戦い」に関する史跡や、伝統ある「警固祭り」をはじめとする貴重な文化財が引き継がれ、また、長久手を源流とする香流川、東部に多く残る里山等豊かな自然を身近に感じることができる住みよいまちです。

2005年の「愛・地球博(日本国際博覧会)」を機に、日本唯一の乗り物「リニモ」がまちの中心を走り、住宅地の整備が一層進み、長久手市は大きく発展しました。

一方で、急激な人口増加、価値観の多様化等により、人と人とのつながりが薄れてきていると感じられます。今後、必ず訪れる少子高齢化、人口減少時代に備えて、今、地域のつながりを見つめ直し、多くの課題をみんなで協力して乗り越えていかなくてはなりません。

そのために、これからのまちづくりは、市民が市及び議会と協働して、主体的に行動していくことが求められます。互いに声をかけ合い、人を集め、とことん話し合うことを大切にし、課題の解決に向けて取り組むことが必要になります。

この条例は、こうしたまちづくりの基本となる考え方や、市民、議会及び市それぞれが何をすべきかを示しています。

わたしたちは、多様性と個人の自由を認め合う懐の深さと、自分の言葉と行動に対する責任を持ちます。そして、次世代に豊かな自然とよりよいまちを引き継ぎ、みんなで手を取り合って、誰もが笑顔で暮らせる幸せなまち長久手市をつくりあげていきます。

第1章 総則

目的

第1条 この条例は、長久手市におけるまちづくりの基本的な事項を定めるとともに、まちづくりの担い手となる市民、議会及び市の役割及び責務を明らかにし、市民が主体的に行動する自治の力を高め、豊かな自然を引き継ぎ、誰もが笑顔で暮らせる幸せなまちを実現することを目的とします。

条例の位置付け

第2条 この条例は、まちづくりの基本であり、市民、議会及び市は、この条例を誠実に遵守するものとします。

2 市は、他の条例、規則、計画等の制定、改廃等にあたっては、この条例との整合を図らなければなりません。

用語の定義

第3条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。

- 市民 市内に住む者、市内で働く若しくは学ぶ者又は市内で事業若しくは活動を行う者(法人その他の団体を含みます。)をいいます。

- 議会 市議会議員で構成され、市民の意思を市政に的確に反映させるための議事機関をいいます。

- 市 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

- まちづくり 笑顔で暮らせる幸せなまちを実現するために行う公共的な活動をいいます。

- 地域活動団体 地域のつながりを基にまちづくりを行う団体をいいます。

- 市民活動団体 特定の分野に対する市民の関心又は問題意識を基にまちづくりを行う団体をいいます。

- 総合計画 目指す将来像を定める基本構想及びその実現のための基本計画を内容とする総合的な計画をいいます。

まちづくりの基本原則

第4条 長久手市におけるまちづくりの基本原則は、次に定めるとおりとします。

- 情報共有の原則

市民、議会及び市は、それぞれが持つまちづくりに関する情報を互いに共有し、活用します。 - 市民参加の原則

市民、議会及び市は、市民の参加により、まちづくりを進めます。 - 協働の原則

市民、議会及び市は、互いの立場及び特性を理解しながら、信頼関係を築き、ともに考え行動するまちづくりを進めます。

第2章 まちづくりの担い手の役割及び責務

第1節 市民

市民の権利

第5条 市民は、まちづくりに関する情報を知ることができます。

2 市民は、まちづくりに参加することができます。

3 市民は、まちづくりの成果による住みよさや幸せを実感しながら笑顔で暮らすことができます。

市民の役割及び責務

第6条 市民は、地域社会や次世代のことを考え、自らの発言及び行動に責任を持ち、まちづくりに取り組みます。

2 市民は、まちづくりにおいて、自分と違う意見を持つ他者の多様な価値観を認めます。

第2節 議会

議会の役割及び責務

第7条 議会は、議事機関としてその責任を深く認識し、結果について市民に対して説明するよう努めるとともに、市政運営を監視する役割を果たさなければなりません。

2 議会に関する事項は、長久手市議会基本条例(平成26年長久手市条例第42号)の定めによります。

第3節 市

市長の役割及び責務

第8条 市長は、この条例を遵守し、公正かつ誠実に市政運営を行わなければなりません。

2 市長は、市民及び議会と総合計画に掲げる将来像を共有し、その実現に向けて全力を尽くさなければなりません。

職員の役割及び責務

第9条 市の職員(以下「職員」といいます。)は、全体の奉仕者として、この条例を遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。

2 職員は、長久手市全体を職場と捉え、積極的に市民と交流・対話しながら課題等を把握し、部署間で連携して解決に努めなければなりません。

3 職員は、前2項の役割等を果たすにあたって、自ら必要な能力を高めるよう努めなければなりません。

第3章 市民主体のまちづくり

市民参加及び協働

第10条 市は、計画の立案、実施及び評価の過程において、多様な市民参加の機会を保障し、得られた意見等を市政に反映するよう努めます。

2 市民、議会及び市は、未来のまちづくりの担い手として、子どもがまちづくりに参加することができる環境づくりに努めます。

3 市民、議会及び市は、協働を進めるため、互いに声をかけ合い、人を集め、対話を繰り返すよう努めます。

市民のまちづくり

第11条 市民は、次に掲げる活動に積極的に参加することにより、まちづくりに取り組みます。

- 身近な地域におけるよりよい暮らしの維持及び向上のために自治会その他これに類する地域活動団体が行う活動

- 地域社会の発展のために市民活動団体その他これに類する団体が行う活動

まちづくり組織

第12条 市は、概ね小学校区単位の地域で、市民自身が暮らす当該地域のことを考え、主体的に実行できるよう、地域の市民と協議しながら、その仕組みをつくるよう努めます。

2 市民は、概ね小学校区単位の地域で、地域活動団体、市民活動団体その他の団体及び個人が連携し、対話しながら当該地域固有の課題解決に向けて取り組む組織(以下「まちづくり組織」といいます。)を設置することができます。

3 まちづくり組織は、市民に開かれたものとし、地域のあるべき将来像をつくり、その実現のため継続的かつ計画的にまちづくりに取り組むよう努めます。

4 市民は、課題を共有し、協働して解決していくため、まちづくり組織が行う活動への参加を通して、積極的にまちづくりに取り組むよう努めます。

地域活動団体、市民活動団体及びまちづくり組織の役割

第13条 地域活動団体、市民活動団体及びまちづくり組織は、自らの活動への参加を促し、まちづくりの担い手の発掘及び育成を行うため、活動内容及び運営状況を明らかにし、市民の理解及び共感を得るよう努めます。

地域活動団体、市民活動団体及びまちづくり組織への支援

第14条 議会及び市は、地域活動団体、市民活動団体及びまちづくり組織の自立性を尊重し、その力が最大限発揮されるよう必要に応じて支援します。

住民投票

第15条 長久手市に関する特に重要な事項について、市民、議会及び市が対話を重ね、十分な議論をしてもなお、住民の意思を直接確認する必要があるとき、市長は、その都度定める条例に基づき、住民投票を実施することができます。

2 市民、議会及び市は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

第4章 市政運営

市政運営の基本原則

第16条 市は、公正かつ透明性の高い市政運営を基本とし、市民が主体的に行動できるまちづくりを進めます。

2 市は、計画の立案、実施及び評価に至る情報を市民及び議会と共有することが、まちづくりの基本であることを踏まえ、わかりやすくかつ積極的な情報提供及び説明に努めます。

3 市は、まちづくりの実践を通して、職員の人材育成及び配置に努めます。

計画的な市政運営

第17条 市は、この条例に基づき、総合計画を策定し、計画的な市政運営を行います。

2 総合計画における基本構想については、議会の議決を経るものとします。

情報公開及び個人情報の取扱い

第18条 議会及び市は、長久手市情報公開条例(平成13年長久手町条例第24号)の定めるところにより、その保有する情報を市民に公正かつ適正に公開しなければなりません。

2 議会及び市は、長久手市個人情報保護条例(平成16年長久手町条例第7号)の定めるところにより、保有する個人情報を適正に管理するとともに、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、適正に取り扱わなければなりません。

3 市民及び市は、生命及び財産の保護のため、緊急でやむを得ない場合に地域で互いに助け合い、支え合うための必要最小限の個人情報を共有することができる環境づくりに努めます。

安心安全なまちづくり

第19条 市は、市民の安心安全を確保するため、自然災害、重大な事故等に備え、危機管理体制を整え、災害等の発生時には、関係機関等と連携・協力し、迅速かつ的確に対応します。

2 市民は、個人、近隣、自治会等で災害等に備えるため、防災に関する取組を行い、災害時は自分自身を守る努力をするとともに、互いに協力します。

他の自治体等との連携

第20条 市は、共通課題の解決のため、国、愛知県、他の自治体及び関係機関等と相互に連携し、協力するよう努めます。

第5章 実効性の確保

条例の検証

第21条 市民及び市は、5年を超えない期間ごとに、この条例に沿ってまちづくりが行われているかについて、社会情勢及びまちづくりの推進状況を踏まえ、検証します。

2 市は、前項の検証の結果、必要と認めるときは、適切な措置を行います。

附則

この条例は、平成30年7月1日から施行します。

附則(令和4年条例第24号)抄

施行期日

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

附則(令和5年条例第1号)抄

施行期日

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 企画政策課 企画調整係

〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0600

ファックス:0561-63-2100

メールフォームによるお問い合わせ

- このページに関するアンケート

-

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

更新日:2025年06月11日