アレルギー対応食調理のようす

今回は、長久手給食センターにあるアレルギー食調理室で、どのようにアレルギー対応食が作られているかをご紹介します。

献立

長久手市のアレルギー対応食の献立は、学校や保育園のふだんの給食と同じですが、材料からアレルゲンの乳・卵を除いた「除去食」となります。メインのおかずを専用の調理室で作ります。

アレルギー食調理室

部屋のようす

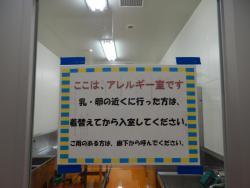

ここが、アレルギー食調理室の入口です。

貼り紙がしてありますね。読んでみましょう。「乳・卵の近くに行った方は、着替えてから入室してください。」

アレルゲン(長久手給食センターでは乳・卵)の食材を扱うと、空気中にその成分が漂って、着ている調理着についてしまうことがあります。その服に触れたため、アレルギー対応食にアレルゲンの成分が入ってしまわないよう、きれいな調理着に着替え直しています。

次は、アレルギー食調理室の中です。入口側に冷蔵庫や流し台、奥に調理台があります。

材料をそろえる

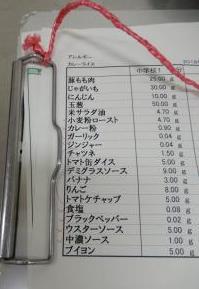

長久手給食センターで作るアレルギー対応食は除去食です。使う食材の種類は少なくなりますが、基本はほかの給食と同じです。今回の献立は人気ナンバーワンのカレーです。分量は人数に合わせて計算されていて、全学年分を一度に作ります。

カットまで済んだ材料の一部を、アレルギー対応食用にわけてもらいました。もちろん、アレルゲンの食材を調理場に持ちこむ前に取り分けています。

アレルギー対応食用にとりわけて、計ります。

今日の材料です。肉は、アレルギー用調理室で炒めました。

アレルギー対応食用乳除去のカレーを調理する

はじめに、ルウを作ります。給食センターオリジナルのカレールウで、アレルギー対応食は乳成分を使わないため、バターを米油に替えています。写真はお湯を入れてルウをのばしているところです。調理をするときは、「調理」と書かれた作業専用のエプロンを着用しています。

次に、肉を炒めます。 アレルギー食用調理室では、IH用のコンロで調理しています。

左側の小さななべがカレールウです。右側の大きななべは16リットルの寸胴鍋です。炒めた野菜にブイヨンを入れ、野菜が煮えたら肉を入れてさらに煮込みます。

野菜と肉を煮込んだらルウを加えます。

調味料を入れて、味を見ます。乳成分抜きのアレルギー対応食では牛乳や生クリーム、チーズなどが使えないので、とろみや塩加減が変わってきます。ルウや調味料を加減して、調整します。

カレーが完成しました。

配缶する

乾燥保管庫から、アレルギー対応食専用の清潔な食缶やボトルを取り出します。

ボトルには、間違わないように、ひとつずつ、学校名、クラスと名前を書いたラベルが貼ってあります。

アレルギー対応食はその人専用のボトルの中身が全部です。こぼしてもおかわりはありません。学年をみて入れる分量を調整しますが、なるべく多めに入れるようにしています。

ボトルに注ぎ終わったら、学校別に食缶に入れます。個人用のほかに、学校で味をみるための検食用のボトルもあります。学校では、教頭先生が検食することが多いそうですよ。

二人一組で、ボトルのラベルと、名簿の名前と学校名とを読み上げ確認して、間違って配缶しないように注意しています。配缶作業をしているときは、「配缶」と書かれた作業専用のエプロンをしています。

学校ごとの食缶を確認したら、アレルギー食調理室を出て、学校配送用のコンテナへ入れに行きます。アレルギー対応食は、積み忘れの無いように、ほかの食缶より早くコンテナに積み込みます。

コンテナ室で待機しているコンテナの学校名を確認し、アレルギー対応食用食缶を入れたら、アレルギー対応食が入っていることを示すマグネットを貼り、コンテナの扉を閉めます。

再びアレルギー食調理室に戻って、後片付けをして終了です。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 給食センター

〒480-1103 愛知県長久手市中権代11番地3

電話番号:0561-62-3910

ファックス:0561-62-5029

メールフォームによるお問い合わせ

- このページに関するアンケート

-

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

更新日:2020年12月01日